La riqueza como injusticia: la economía moral del Mediterráneo antiguo y medieval (III)

Iniciamos aquí la tercera parte de esta serie sobre la visión socioeconómica de distintas culturas del Mediterráneo. Ya examinamos las de Egipto, Mesopotamia, la cultura hebrea, Grecia y Roma, siendo esta última la que rompe con la lógica de la condonación de deudas y la crítica a la acumulación.

El cristianismo primitivo: de la denuncia profética a la adaptación imperial

El cristianismo no nació del vacío, sino que proviene del judaísmo helenístico que se dio en los últimos 300 años antes de la Era. Su visión del dinero y del Poder, es hija de la denuncia profética que estaba en contra de la acumulación y la explotación desmedida. La justicia social que reclamaba, se centraba en la condonación de deudas, el cuidado de las viudas y el de los huérfanos.

Jesús hereda y utiliza esta tradición como su arma más poderosa contra el statu quo en el que se encontraba su país en aquella época: con una clase sacerdotal colaboracionista con el poder romano y bajo la sumisión económica y política de éste.

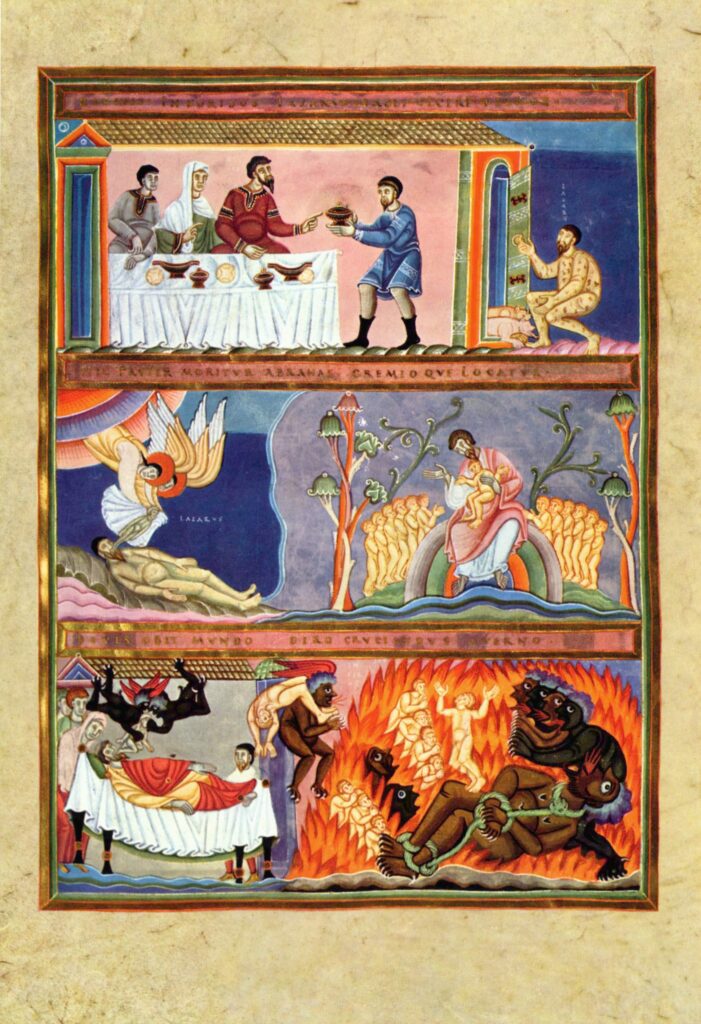

Sus palabras —«no podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24)— y la advertencia de que “le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios” (Mc 10,25) no son hipérboles moralizantes, sino tomas de posturas radicales frente al orden social del momento. El Reino de Dios que anuncia es incompatible con los valores del Imperio y con la lógica acumulativa de riqueza y poder.

Sus «ayes» —las advertencias contra los ricos, los saciados, los que ríen ahora (Lc 6,24-26)— son contrapunto directo de las bienaventuranzas: denuncian la injusticia estructural y el autoengaño de quienes creen ser bendecidos por Dios al disponer de bienes terrenales (como los saduceos, la clase sacerdotal). Los «ayes» tienen fuerza escatológica: los que ahora poseen, perderán; los últimos serán los primeros. La economía moral cristiana primitiva se impregna de este mensaje radical.

Sin embargo, este mensaje pronto se tensiona cuando el cristianismo empieza a expandirse por el solar romano y se introduce en las capas opulentas de su sociedad. La disonancia entre la acumulación y la ganancia frente al desapego y la pobreza —no sólo como ideal espiritual— provoca que comiencen a suavizarse las exigencias de rechazo a la riqueza y al Poder, al mismo tiempo que se hace hincapié en explicar tales frases de Jesús desde un punto de vista alegórico o plenamente espiritual.

Así, la Iglesia pasa de comunidad marginal a actor social central. Este proceso, lleno de ambigüedades, ha sido descrito magistralmente por Peter Brown en Por el ojo de una aguja: en esta obra, Brown muestra cómo el cristianismo se acomoda a una sociedad jerarquizada, donde la riqueza se convierte en medio legítimo de cumplir deberes religiosos —a través de la caridad, la limosna, la fundación de iglesias u hospitales. Al ocurrir esto, la limosna canaliza la riqueza sin cuestionar su acumulación: redistribuye, pero no subvierte.

Aun así, esta adaptación no supone una rendición total, sino que la denuncia radical permanece. Resurge en momentos y voces concretas como en la IV homilía sobre el Eclesiastés de Gregorio de Nisa donde se dirige a quienes compran esclavos:

¿Qué encontraste entre los seres de la naturaleza que sea de igual valor que el hombre? ¿En cuánto dinero valoraste la razón? ¿Con cuántos óbolos equilibraste el peso de la imagen de Dios? ¿Por cuántas monedas de plata vendiste la naturaleza modelada por Dios? Dijo Dios: Hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza. ¿Al que es según semejanza de Dios y que gobierna sobre toda la tierra y al que obtuvo de parte de Dios la autoridad sobre todos los seres de la tierra, a ese, dime, quién puede venderlo o quién puede comprarlo?

—Trad. Ramón Cornavaca y Octavio Peveraro. Ciudad Nueva.

Ni siquiera Dios —afirma— podría esclavizar lo que ha hecho libre. La crítica va más allá de la esclavitud: impugna la idea de que la vida humana pueda medirse o convertirse en valor de cambio. Es un rechazo frontal a la lógica mercantil.

Aquí se cruzan dos hilos esenciales de la economía moral cristiana: la afirmación de que la riqueza no puede estar por encima de la dignidad humana, y la institucionalización de mecanismos de redistribución que acaban legitimando la desigualdad. Desde sus orígenes, el cristianismo se mueve entre estos dos polos: el profético y el institucional. Aunque la institucionalización se impone, el impulso profético nunca desaparece del todo ya que late en algunos Padres de la Iglesia, en movimientos monásticos, en revueltas populares medievales que invocan el Evangelio contra los ricos, y en una tradición teológica que defiende que la justicia está por encima del mercado, pero todo eso lo veremos en la última parte de esta serie.

📚 Bibliografía utilizada en esta tercera entrega:

📜 Fuentes primarias

- Biblia, edición «Dios habla hoy» de las Sociedades Bíblicas Unidas, disponible en: https://www.biblija.net/biblija.cgi?l=es

Gregorio de Nisa. Homilías sobre el Eclesiastés (traducción y notas de Ramón Cornavaca y Octavio Peveraro) Madrid: Ciudad Nueva, 2012.

📖 Estudios contemporáneos

- Brown, Peter. Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente (350-550 d.C.) (trad. de Agustina Luengo). Barcelona: Acantilado, 2016.