La riqueza como injusticia: la economía moral del Mediterráneo antiguo y medieval (y IV)

Comenzamos la última parte de esta serie sobre la forma de entender la economía y las relaciones sociales en el Mediterráneo desde la Antigüedad hasta la Edad Media.

El cristianismo medieval y la riqueza: tensiones entre pobreza evangélica y poder eclesiástico

En la entrega anterior vimos cómo el cristianismo primitivo heredaba la denuncia profética judía y se oponía frontalmente a la acumulación de riqueza. Ahora nos adentramos en la Edad Media, un período largo y diverso en el que esas tensiones entre pobreza y riqueza, entre Evangelio y poder, se agudizan y transforman. El ideal de pobreza evangélica sigue presente, pero el cristianismo ya no es una comunidad marginal, sino una institución hegemónica. La Iglesia se convierte en uno de los grandes propietarios y actores político-económicos del Occidente medieval.

Este nuevo escenario plantea una paradoja: ¿puede una institución que predica la renuncia a la riqueza ser ella misma rica? ¿Cómo se justifica teológicamente la acumulación, la propiedad, la renta o incluso el cobro de tributos eclesiásticos? Y, al mismo tiempo, ¿qué espacios de resistencia o coherencia evangélica aparecen frente a esa institucionalización?

Aunque ya hablamos brevemente de los inicios de esta tensión entre ganancia y desapego, vamos a retomar ese contexto con los Padres de la Iglesia.

La herencia patrística y el derecho natural a los bienes comunes

La Edad Media no empieza de cero. En los siglos IV y V, autores como Ambrosio, Agustín, Gregorio de Nisa o Basilio de Cesarea ya habían formulado principios que tensionaban el derecho de propiedad desde una visión teológica. La idea de que la tierra ha sido dada por Dios a todos los seres humanos fundamenta un derecho natural a los bienes comúnmente compartidos, por lo que la acumulación se convierte en usurpación si priva a otros de lo necesario. Como expresó Ambrosio de Milán:

No le das al pobre de lo tuyo, sino que le devuelves lo suyo. Pues lo que es común y ha sido dado para el uso de todos, lo usurpas tú solo. La tierra es de todos, no sólo de los ricos.

—Nabot el Jezraelita (1 Reyes 21) XII, 53. Versión de holytrinitymission.org

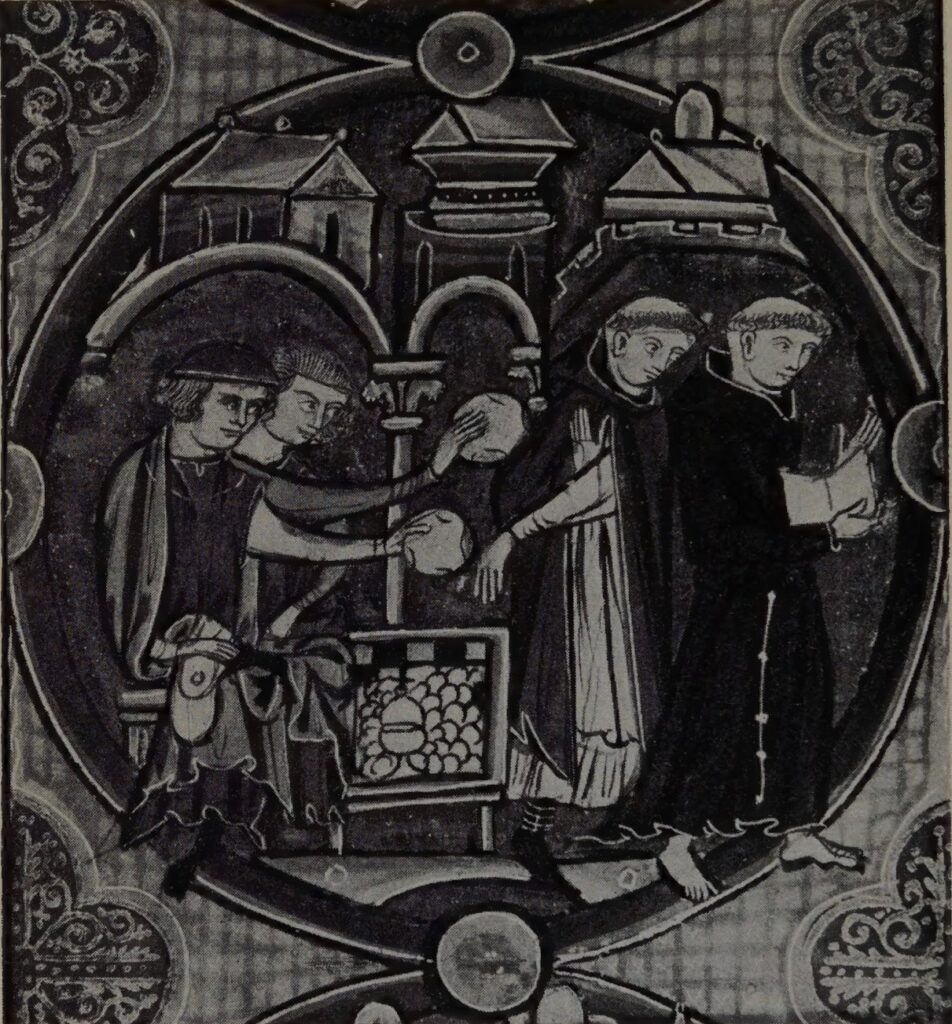

Los monasterios: pobreza personal y riqueza colectiva

Con la consolidación del monacato, especialmente desde el siglo VI, se institucionaliza una forma de pobreza regulada. Los monjes renuncian a la propiedad individual, pero los monasterios acumulan propiedades, rentas, tierras y poder. La riqueza colectiva se justifica como medio para vivir el Evangelio y ejercer la caridad. En muchos casos, los monasterios se convierten en agentes económicos clave en sus regiones. La Regla de San Benito establece claramente:

«Sean todas las cosas comunes a todos», como está escrito y «nadie diga» o piense «que algo es suyo».

—Regla de San Benito, cap. 33. Trad. Dom León M. Sansegundo. BAC.

La teología escolástica y el uso justo de la propiedad

En el siglo XIII, autores como Tomás de Aquino desarrollan una doctrina más articulada sobre la propiedad y la justicia económica. Se acepta la propiedad privada, pero se distingue entre el derecho a poseer (ius habendi) y el deber de usar conforme al bien común. Esto es muy importante porque favorece la aparición y la distinción entre usus pauper (uso necesario o pobre para las necesidades básicas) y usus superfluus (uso superfluo que es innecesario y vinculado al lujo y a lo acomodaticio), siendo este último moralmente exigible para ayudar a los pobres. Todo lleva a la elaboración de nociones como el precio justo y la condena de la usura. En palabras de Tomás:

(…) también compete al hombre, respecto de los bienes exteriores, el uso de los mismos; y en cuanto a esto no debe tener el hombre las cosas exteriores como propias, sino como comunes, de modo que fácilmente dé participación de éstas en las necesidades de los demás.

—Suma Teológica, II-II, cuestión 66, artículo 2. Trad. José Martorell Capó. BAC.

Franciscanos y pauperismo: la protesta desde dentro

El movimiento franciscano, en su vertiente original, reactiva el impulso profético: pobreza radical, vida entre los pobres, rechazo a la acumulación, pero esto, por otro lado, choca con la realidad y el pragmatismo institucional y político. La tensión entre el ideal de pobreza absoluta y la necesidad de institucionalización acaba generando divisiones internas (espirituales vs. conventuales). Otros movimientos heréticos como los valdenses o los begardos también invocan el Evangelio contra la riqueza y la jerarquía eclesiástica. En palabras de Francisco de Asís:

Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me ensañaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo Evangelio.

—Testamento, §14.

Trad. https://www.franciscanos.org/esfa/escritossf.html#test

Revueltas y teología social: el Evangelio como bandera

En distintos momentos del Medievo tardío, el lenguaje del Evangelio es apropiado por movimientos sociales de base: campesinos, artesanos o predicadores populares denuncian la riqueza de los clérigos y nobles. El discurso cristiano sobre la justicia se convierte en motor de críticas sociales y políticas, como en la revuelta inglesa de 1381 o en ciertos sectores del husismo. Una de las consignas más célebres de aquel levantamiento inglés fue:

Cuándo Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el caballero?

—Atribuida a John Ball, un sacerdote inglés que participó en la revuelta campesina inglesa de 1381.

Esta frase atacaba el punto neurálgico de la defensa de toda riqueza: no siempre ha habido ricos, nobles y potentados, sino que surgieron en algún momento de la Historia y eso significa que su naturaleza y existencia no es natural.

Conclusiones

La economía moral cristiana medieval oscila entre la adaptación institucional y la persistencia de un ideal profético. La Iglesia es, a la vez, predicadora de la pobreza y gran terrateniente; guardiana del mensaje evangélico y parte del sistema feudal. Esta tensión no es accidental, sino estructural porque como dijo Jesús:

no podéis servir a Dios y al dinero

—Mt 6,24.

Con esta entrega se cierra la serie dedicada a la economía moral en el Mediterráneo antiguo y medieval. La transición hacia la modernidad —la ruptura protestante, el nacimiento del capitalismo y la progresiva secularización de la economía— quedará abierta como posible tema para una futura serie independiente.

📚Bibliografía utilizada en esta cuarta entrega:

📜Fuentes primarias:

Ambrosio de Milán. Nabot el Jezraelita (1 Reyes 21) XII, 53. Versión de holytrinitymission.org

Francisco de Asís. Escritos, en https://www.franciscanos.org/esfa/escritossf.html#test [consulta en línea].

Biblia, edición «Dios habla hoy». Consultada en https://www.biblija.net/biblija.cgi?l=es.

San Benito. Regla, cap. 33. Trad. Dom León M. Sansegundo. BAC.

Tomás de Aquino. Suma Teológica, edición bilingüe a cargo de los Regentes de Estudios de la Orden de Predicadores. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2001.

📖Estudios contemporáneos:

Brown, Peter. Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente (350-550 d.C.) (trad. de Agustina Luengo). Barcelona: Acantilado, 2016.

Hilton, R.H. Siervos liberados: Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381, Siglo XXI de España, 1985.

Le Goff, Jacques. La bolsa y la vida, Gedisa, 2021.

Little, Lester K. Religious Poverty and the Profit Economy, Cornell University Press, 1978.

Vaneigem, Raoul. Resistance to Christianity: A Chronological Encyclopaedia of Heresy from the Beginning to the Eighteenth Century, Eris, 2023.